1941.

Les Allemands avaient

conçu un vaste plan d’encerclement du Proche-Orient afin de disposer de son

précieux pétrole. Le 2 mai 1941, l’amiral Darlan accepta que l’aérodrome

d’Alep, en Syrie, fût mis à la disposition des force armées du Reich.

Si ce n’était pas là

de la basse collaboration, qu’était-ce d’autre ?

Mais ce n’était pas

tout dans la vilenie. Le 27 mai, le dauphin du maréchal Pétain accorda aux

nazis l’utilisation du port de Bizerte ainsi que la voie ferrée Bizerte-Gabes

en Tunisie.

Parallèlement, le 8

juin, tandis que les forces françaises libres attaquaient la Syrie, Franz von

Hauerstadt, enfin rétabli, rejoignait le front en Cyrénaïque.

Les parents du jeune

homme avaient appris avec des sentiments divers et ses blessures et sa

guérison. Si Amélie manifestait à la fois son soulagement et son amour pour son

fils, Karl se montrait beaucoup plus dubitatif.

- Cet idiot n’est

donc pas mort, finalement…

- Karl, vous ne

comprenez pas la situation de Franz. Son comportement est la garantie de notre

liberté.

- Comment cela ?

Vous dites n’importe quoi, ma femme !

- Mais non, mon

chéri. Voyez combien Peter est dans le collimateur de ces gens-là. Vous faites

souvent preuve d’imprudence dans vos propos. Martha, la cuisinière, les a

rapportés aux autorités.

- Et alors ?

Vous l’avez renvoyée, j’espère ?

- Je ne l’ai pu.

- Diantre !

Pourquoi ?

- Si je l’avais fait,

à l’heure actuelle, nous croupirions en prison.

- Vous vous faites

des idées.

- Je vous demande de

réfléchir. Nous sommes en danger… Que vous le reconnaissiez ou non.

- A qui la

faute ? Qui a fait monter au pouvoir cette racaille ? Hein ?

Dites-le-moi, ma chère ? Des individus comme mon fils !

- Karl, ne vous

emportez pas davantage. Cela nuit à votre santé.

- Ma santé…

justement, parlons-en. Les potions que vous me faites avaler sont inefficaces…

- Je n’y suis pour

rien, Karl. Le médecin n’a pas mieux à sa disposition. Les médicaments et les

soins sont prioritairement administrés aux soldats.

- Bravo ! Mais à

quoi s’attendre d’autre avec cette horde d’assassins qui nous gouverne ?

Il était de plus en

plus pénible pour la duchesse de supporter l’humeur massacrante de son époux. A

cela se rajoutait le souci du comportement de Peter. Très mal noté au sein de

son régiment où il terminait ses classes, le jeune homme n’allait pas tarder à

être affecté dans un bataillon disciplinaire.

*****

Juin 1941.

Cyrénaïque.

Infirmerie des

prisonniers britanniques et français aux mains de l’Afrikakorps, quelque part à

quelques kilomètres des lignes de combat.

Le soir laissait

place à la nuit et les étoiles scintillaient dans un ciel d’une pureté rare. La

chaleur se faisait moins accablante. Peu à peu la fraîcheur lui succédait,

phénomène normal sous ces latitudes.

Le commandant Raoul

de Frontignac, l’œil aux aguets, surveillait l’infirmier allemand en train de

prendre connaissance des directives du médecin major. Tout en s’acquittant de

sa tâche, l’aide-soignant annotait les ordonnances au mieux, selon les

médicaments qu’il savait être à sa disposition dans les réserves du labo.

Raoul, le bras gauche

simplement en écharpe, se défit de son pansement, et, mettant à profit

l’inattention de l’Allemand, passa la porte de l’infirmerie. Alors, il se retrouva

dans un couloir désert, éclairé chichement. Lentement, le fugitif avança,

prenant mille précautions, le cœur battant fort dans sa poitrine. Soudain, il

perçut des bruits de pas. Quelqu’un venait. Certainement un de ces foutus

Boches ! Par chance, le commandant avisa la buanderie. Il poussa la porte

du local et se cacha à l’intérieur. Il eut juste le temps de se dissimuler

derrière des panières emplies de linge.

Le médecin ne fit pas

cas du fait que la buanderie était ouverte. Il poursuivit son chemin comme si

de rien n’était.

L’alerte passée,

Raoul revint dans le corridor. Maintenant, plus qu’une porte à franchir et il

se retrouverait à l’extérieur du bâtiment. Mais il n’en avait pas pour autant

la partie gagnée.

Néanmoins, il

franchit sans encombre le seuil, magnifique de sang-froid car, à droite de

l’entrée, se tenait en faction une sentinelle. Heureusement pour le commandant,

le soldat ronflait dans son casque.

A petits pas

silencieux, Frontignac s’engagea sur le sol pierreux de la cour qui menait à un

grand bâtiment dans lequel étaient enfermés les simples soldats faits

prisonniers par les nazis.

Tout autour du camp,

plusieurs rangées de fils de fer barbelés étaient censées empêcher, du moins en

théorie, toute évasion. De plus, à chaque point cardinal un mirador se

dressait, bâti précaire à l’intérieur duquel des soldats veillaient munis de

projecteurs puissants.

Pour l’heure, Raoul

jouait d’une baraka du tonnerre. Il avait pu glisser dans les poches de sa

vareuse des cisailles avec lesquelles il escomptait pouvoir couper les fils.

Cet outil avait été volé à un ouvrier venu réparer la tuyauterie de

l’infirmerie.

Frontignac n’avait

pas encore été aperçu par les guetteurs. Cependant la zone réellement

dangereuse n’était plus qu’à quelques pas. Résolument, il s’y engagea, n’étant

pas dans ligne de mire des projecteurs qui, en cet instant, ciblaient le

bâtiment où les simples soldats aux mains de l’Afrikakorps dormaient ou, du

moins essayaient.

Malgré son bras qui

le handicapait, le commandant se mit à ramper, à zigzaguer en direction des

barbelés.

Soudain, des

gémissements firent frémir le silence de la nuit. Les chiens de garde avaient

flairé l’étranger. A ces gémissements succédèrent bientôt des jappements et des

aboiements. Puis ce furent des grattements de griffes et une course effrénée

sur le sol caillouteux.

Enfin, un

Feldgendarme hurla, commandant à ses chiens :

- Ruhe !

Mais les deux chiens

n’eurent cure de cet ordre et aboyèrent de plus belle.

- Taisez-vous, nom de

Dieu, gronda le maître-chien. Il n’y a rien d’autre que le silence de la nuit.

Cependant, le

militaire entendit enfin comme un bruit de reptation à quelques dizaines de

mètres de lui. Peinant pour retenir ses bêtes, il parvint néanmoins à se saisir

de sa torche et à éclairer la source de ce bruit intempestif. Raoul se retrouva

pris dans le rayon lumineux.

Le premier réflexe du

Feldgendarme fut de crier :

- Alarm !

Son second de siffler

l’alerte.

Aussitôt, la sirène

retentit, vrillant les tympans. Les miradors orientèrent leurs projecteurs vers

les bâtiments mais également l’espace désert précédant les barbelés.

Pendant ce temps, les

soldats de service, s’emparant de leurs armes, accouraient à l’extérieur.

Le Feldgendarme,

quant à lui, au lieu de tirer, avait lâché ses chiens contre Raoul de

Frontignac. Toutefois, ce dernier, jouant son va-tout, s’était relevé et

courait maintenant tout en tentant d’échapper à la fois aux lueurs aveuglantes

et aux bergers allemands. Lorsque les bêtes furieuses furent sur lui, Raoul,

qui avait également volé un Luger tira sur elles, les abattant sans le moindre

remords.

Mais l’étau se

resserrait inexorablement. Pas la peine de poursuivre en direction des

barbelés, pourtant à cinq mètres.

- Foutue

lumière ! Gronda Raoul, comprenant qu’il allait être rattrapé et descendu.

Cela dit, visant un

des miradors, il fit feu sur un projecteur, rendant momentanément aveugles les

deux gardes qui le cherchaient. Une des sentinelles, atteinte par une balle en

pleine tête, s’effondra sur son camarade, le rendant inapte à répliquer.

Cependant, les fusils

et les mitraillettes des autres soldats en faction crépitaient. Le commandant

fugitif ne pouvait qu’être descendu par ces fichus Chleus !

Alors que les

Feldgendarmes se rapprochaient, soudain, le mortel crépitement cessa. Une main

ferme se posa sur l’épaule du prisonnier qui avait presque réussi à se faire la

belle.

Se retournant

vivement, Raoul vit devant lui un jeune officier allemand, en uniforme

immaculé, mais tête nue, un capitaine qui le menaçait de son Mauser.

- N’allez pas plus

loin, commandant, déclara le capitaine de l’Afrikakorps en un français

excellent. Il est préférable que vous vous rendiez.

- Me rendre ?

Devant les deux

hommes, se dressaient des soldats allemands, mitraillettes prêtes à tirer.

- Jamais,

fumier !

Raoul allait abaisser

son index sur son Luger et le coup partirait dans moins de deux dixièmes de

seconde. Cependant, ce fut le capitaine allemand le plus rapide car la balle du

Mauser fracassa deux doigts de la main droite du Français.

- Désolé, dit Franz

von Hauerstadt. Vous n’aviez pas l’air de comprendre. Veuillez lever les bras.

- Par Dieu ! Qui

êtes-vous ? Quel salaud de traître ?

Franz réitéra son

ordre, préférant ne pas répondre aux questions insultantes du commandant.

- Les bras en l’air.

Laissez tomber votre arme si vous ne voulez pas que je vous tue.

Frontignac fit

semblant d’obtempérer. Avait-il le choix ?

Le comte von

Hauerstadt s’approcha du prisonnier et commença à le fouiller

consciencieusement. Là, il découvrit, non sans une certaine surprise, les

cisailles.

- Bigre ! Vous

en avez encore d’autres en réserve ?

- Oui, rugit Raoul,

qui, usant d’une prise de judo, renversa Franz, l’envoyant rouler sur le sol à

quelques pas de lui.

Cependant, Frontignac

ne pouvait savoir que le capitaine allemand excellait lui aussi dans la

pratique des arts martiaux. Se ressaisissant, le jeune comte se redressa,

cherchant des yeux son arme qui était allée bouler à quelques mètres. Désormais

inaccessible, il lui fallait affronter à mains nues l’opiniâtre commandant français.

C’est ce qu’il fit. Les deux adversaires multiplièrent les prises, les

esquives, les assauts devant des Feldgendarmes figés, n’osant user de leurs

armes, craignant de blesser le capitaine.

Mais la chance parut

un instant se mettre du côté de Raoul car le commandant parvint à s’emparer du

Luger. Un dixième de seconde et Franz était mort. Or, ses sens exacerbés par le

désir de survivre, le jeune capitaine se jeta juste à temps dans les jambes du

commandant alors que, déjà, le coup partait. La balle siffla aux oreilles de

von Hauerstadt, lui dessinant une estafilade dans le cou. La lutte reprit.

Raoul dut laisser tomber une nouvelle fois son pistolet.

Devant, un

Feldgendarme perdait patience. Il fit claquer le chien de son fusil alors que

Franz était à deux doigts de récupérer son Mauser.

- Ne tirez surtout

pas ! Ordonna le capitaine von Hauerstadt au soldat.

Cette phrase eut pour

conséquence de permettre à Raoul d’envoyer un terrible coup de poing dans l’estomac

du jeune homme.

Vidé de son souffle,

Franz chercha désespérément de l’air dans ses poumons tandis tout son corps lui

faisait un mal de chien. Cependant, Raoul mit encore à profit la relative

faiblesse de son ennemi pour s’emparer du Mauser. Dans un rictus, il se saisit

de l’arme, mais, à sa grande surprise, ce fichu capitaine revenait à

l’assaut !

Les deux adversaires

roulèrent sur le sol pierreux et dur et soudain, un claquement dans la nuit. Le

pistolet était parti tout seul. Raoul de Frontignac, mortellement atteint,

agonisait.

Secoué, Franz se

releva, son bel uniforme éclaboussé de sang. Se rapprochant du mourant, il lui

murmura à l’oreille :

- Verzeihen Sie… Pardonnez-moi… Je ne

voulais pas votre mort… vraiment…

Avant de rendre le

dernier soupir, Raoul bégaya :

- Ce n’est pas votre

faute, capitaine. C’est cette foutue guerre…

- Je ne connais même

pas votre nom…

Mais Franz ne reçut

aucune réponse à sa dernière question. Raoul de Frontignac était mort.

Un Feldgendarme

accourut aider le capitaine von Hauerstadt à retrouver son équilibre.

- Ce commandant

français est mort en brave, jeta le jeune homme. Comment se nommait-il ?

- Raoul de

Frontignac, le renseigna le soldat.

- Un officier

courageux. Sa famille doit être prévenue. Au plus vite…

- Compris, capitaine.

- Maintenant,

laissez-moi… je n’ai pas besoin de vous…

- Mais, mon

capitaine…

- Je vous ai donné un

ordre, je crois…

- Jawohl, Herr Hauptmann…

Abandonnant son arme

sur la pierraille, Franz, tout en remettant de l’ordre dans sa tenue, regagna

le bâtiment dans lequel il logeait, des sombres pensées plein la tête.

- Combien de temps

vais-je devoir supporter cette situation ? Combien de temps vais-je

mentir ? Aux autres et à moi-même ?

*****

22 Août 1962. France.

Mais quel 22

août ? De quelle année 1962 ?

La scène se passait

sur une petite route près de Paris. Nous étions un dimanche soir. Deux

véhicules, une DS et une estafette stationnaient, attendant le passage du

convoi présidentiel. Lorsque le cortège fut en vue, le chauffeur de la DS fit

des signaux à l’estafette. Aussitôt, les occupants en sortirent et, avec leurs

mitraillettes, tirèrent plusieurs rafales sur les voitures officielles.

Sous les tirs, les

pneus de la voiture présidentielle éclatèrent tandis que l’automobile du chef

de l’Etat dérapa pour aller s’encastrer dans un pylône de béton. Celui-ci,

déséquilibré par la violence du choc, s’effondra sur la voiture noire, une DS

elle aussi, déclenchant un incendie qui, gagnant le réservoir d’essence,

entraîna rapidement une explosion.

On le comprend, il

était impossible de sortir vivant d’une telle série de chocs. Ce fut le cas

pour le Président, son épouse, son gendre ainsi que le chauffeur. Mais

qu’était-il advenu de l’autre véhicule protégeant la voiture officielle du chef

de l’Etat qui s’en revenait d’un week-end paisible ? Lui aussi avait été

mitraillé par le commando. Le conducteur avait dû stoppé, grièvement blessé.

Alors, les attaquants s’étaient ensuite précipités et, après avoir ouvert

violemment les portières, avaient abattu les survivants sans regrets, des

hommes appartenant à la police secrète du général. Un véritable carnage dont

témoignait le sang souillant les banquettes en cuir.

Après cet assassinat

réussi, le chef du commando, le lieutenant Bougrenet de la Tocnaye se frotta

les mains de satisfaction et se dit :

- Les Français

d’Algérie sont vengés !

Or, simultanément

mais ailleurs, véritablement ailleurs, au cœur d’un éther indescriptible, dans

un décor surréaliste effrayant, l’esprit du Commandeur Suprême, lumière

violette parcourue de fulgurances bleues et oranges éprouvait soudain une

angoisse inattendue. Contenu dans une sphère noire, l’atmosphère qui

l’entourait virait au rouge pourpre, au rouge sang.

Une harmonique

temporelle étrangère au cours de l’Histoire voulu par le Grand Ordonnateur se

substituait à la chronoligne 1720. Sous le coup de ce bouleversement que rien

ne pouvait apparemment stopper, le Commandeur Suprême, l’Intelligence

Artificielle qui surveillait la civilisation post-atomique numéro 4, les Douze

Sages ainsi que toutes les créatures qui peuplaient cette Terre de cauchemar,

se mirent à fluctuer, oscillant entre l’existence et le non-être.

Juste à la femto

seconde précédant leur disparition, les Douze Sages, unissant leurs pensées,

parvinrent à transmettre une sorte de SOS à l’observateur temporel concerné

afin qu’il agît en urgence avec tous les moyens mis à sa disposition pour

rerouter la chronoligne.

Ce qui suivit fut

proprement prodigieux. Le Système solaire s’arrêta en pleine course un

millionième de seconde, pas davantage. La Terre, boule bleue et blanche

splendide dans le cosmos sombre, inerte, apparaissait comme suspendue dans le

vide, miracle de beauté.

Ledit agent capable

d’un tel prodige, l’élément extérieur, l’Entité se positionna, invisible, sur

le lieu même où l’attentat s’était produit, événement non anodin dans le

continuum temporel, pour faire repartir à l’envers la séquence sanglante

déroulée. A l’instant crucial où tout avait basculé, l’observateur modifia

imperceptiblement un des paramètres des acteurs. Maintenant, le film pouvait

reprendre le cours de son scénario.

A l’intérieur de la

DS assassine, le commando prévint un poil trop tard les occupants de

l’estafette. L’attentat du Petit-Clamart échoua de justesse. Ses conséquences

allaient entraîner une modification de la Constitution de la Vème République.

En effet, désormais, le Président serait élu au suffrage universel direct et

non plus indirect. Détail sans importance nous direz-vous. Que non pas !

Quant aux Français et

aux autre humains vivant dans cette deuxième moitié du XXe siècle, ils

ignoreraient que l’Histoire avait failli basculer dans le mauvais sens. La

crise des fusées de Cuba n’était pas loin et quelle aurait été alors l’attitude

de la France et de l’Europe dans celle-ci ? La partie de bras de fer entre

les Etats-Unis et l’URSS n’aurait peut-être pas connu la fin inscrite dans les

archives. Une fin qui avait évité la guerre atomique.

Là-bas, loin en aval,

le Commandeur Suprême félicitait les Douze Sages.

- Vous avez agi comme

il le fallait, avec une efficience méritoire. Ainsi, notre civilisation

a-t-elle été épargnée. Soyez-en loués.

- Remerciez plutôt le

Grand Ordonnateur, répliqua S1. Lui seul sait ce qui est, ce qui a été ou pas,

ce qui sera. En fait, nous ignorons tout de l’Avenir. Nous n’en voyons que des

probabilités. Nous nous contentons d’être les instruments dociles de la

Providence.

Qui était donc

intervenu silencieusement et incognito ? Un Michaël ? Fallait-il le

croire ? Même notre MX n’aurait pu parvenir à un aussi beau résultat en

cette fraction si courte de temps. Alors, qui s’en était mêlé ? Un

Observateur, oui, autrement dit l’Expérimentateur. Cette chronoligne 1720, il

tenait à ce qu’elle allât jusqu’à sa sombre conclusion. L’émergence des Homo

Spiritus.

Or, en 1993, Michaël

Xidrù, assis paisiblement devant l’ordinateur de Stephen Möll avait eu comme un

frisson rétrospectif. Il avait saisi que son Monde, son Univers avait failli

basculer et disparaître. Voyant que le Temps avait été remis en place, il esquissa

un léger sourire de soulagement.

Ensuite, il se leva

et d’un pas nonchalant, se dirigea vers le bar de Stephen Möll. Là, il se

servit deux doigts de scotch devant les yeux ébahis du professeur qui, à son

bureau, vaquait à ses occupations d’enseignant.

- Putain ? Que

se passe-t-il Michaël ? Qu’est-ce qui vous prend ? Jamais je ne vous

ai vu boire de l’alcool.

- J’ai juste besoin

d’un petit remontant… je dois me remettre dans un état euphorique…

- Bah !

Pourquoi ?

- Il n’y a rien eu de

grave… enfin… pas plus que d’habitude, Stephen. J’ai failli m’évaporer dans le

non-être. Comme tous mes contemporains d’ailleurs. Mais vous, vous n’auriez pas

été victime de cette harmonique apparue subitement, une harmonique non désirée.

Parce que vous étiez déjà né lorsque l’événement en question est survenu.

Quoique… s’il avait abouti à déclencher trop tôt la guerre atomique, on peut se

poser la question de savoir quel aurait été votre sort… vous aviez six ans en

1962…

- Je ne comprends pas

le moindre mot de vos propos, mon cher.

- Tant pis. Ceci dit,

le Commandeur Suprême a lancé l’alerte. C’est là une de ses tâches.

- Bof ! Alors,

cela signifie que vous lui devez la vie, quoi. Il vous a sauvé. Faut-il s’en

réjouir ? Grommela le professeur.

- Hum… Je n’en suis pas

encore là. Quant aux hommes robots, quelques-uns doivent se retrouver coincés

entre deux états, un peu comme le chat de Schrödinger.

- Pff ! Mieux

vaut en rire.

- Ma foi, vous avez

raison. Mon organisme ayant été quelque peu mis à mal, changeons-nous les

idées.

Avec une grimace,

Michaël avala son scotch.

- Cela déchire la

gorge et ça brûle.

- A quoi d’autre vous

attendiez-vous ? C’est fini, ce cirque ? J’ai des copies à corriger,

moi !

Effectivement, le

professeur Möll devait achever de noter quinze copies rédigées lors de la

session d’examens de septembre.

Comprenant que son

hôte désirait être au calme, l’agent temporel gagna la chambre où Aliette

sommeillait. Toutefois, il se garda bien de réveiller l’adolescente, se

contentant de l’observer et de capter quelques images de son rêve onirique.

*****

17 Juin 1941.

Le général Rommel

avait repris la Cyrénaïque aux Britanniques. Désormais, il n’était plus qu’à

cent-cinquante kilomètres d’Alexandrie. Mais le Führer avait bien d’autres

soucis en tête que les éventuelles défaites ou victoires de son Afrikakorps.

Le 21 juin,

l’opération Barbarossa était enclenchée. Avec pas mal de retard sur le

calendrier. Les plaines russes voyaient donc déferler les armées et les blindés

nazis.

Libérés en quelque

sorte de leurs atermoiements et de leurs scrupules, les communistes pouvaient

enfin se jeter ardemment dans la résistance sans craindre une entorse à leur

logique idéologique.

François Granier, qui

ne résidait plus à Sainte-Marie-Les-Monts depuis plusieurs semaines, et qui

n’avait plus non plus donné des nouvelles à sa famille, obtint des renforts

pour son coup de main contre la Kommandantur.

Pendant ce temps, le

dictateur allemand croyait bon d’informer son homologue italien de ce qui se

passait.

Duce,

je vous écris cette lettre au moment où des mois de délibérations angoissées et

d’attente pénible s’achèvent par la plus difficile décision de ma vie, je crois

– après avoir appris les derniers projets de la Russie et examiné de nombreux

rapports – que je ne peux pas prendre la responsabilité d’attendre plus

longtemps, et, surtout, je crois qu’il n’existe aucun autre moyen d’écarter le

danger – sinon d’attendre encore – ce qui conduirait immanquablement à un

désastre cette année ou l’année prochaine au plus tard.

Pour le Führer, le

danger pressait. Voilà comment on déforme l’Histoire. Ceci dit, il était tout à

fait vrai que Staline envisageait de retourner son alliance avec l’Allemagne

mais pas avant au moins l’année 1943… le temps que ses armées refissent leurs

forces…

*****

1er

Juillet 1941. Normandie.

Le groupe de résistants

de François Granier passait à l’action. Ses hommes avaient réussi à placer une

bombe artisanale dans un des bureaux du rez-de-chaussée de la Kommandantur, des

résistants travaillant pour la compagnie des téléphones, ayant pu pénétrer dans

le bâtiment aux mains de l’Occupant.

Cependant, l’engin

explosif était peu puissant. Il n’y eut donc que de légers dégâts matériels et

aucune victime à déplorer.

François ne savait

s’il devait ou non se réjouir d’un aussi piètre résultat. Cependant, le geste

acquerrait valeur de symbole. En attendant, les conjurés durent se cacher, la

Gestapo étant sur leurs traces.

Après quelques

semaines de traques, de jeu de cache-cache mortel, l’ex-préparateur en

pharmacie fut capturé par la police allemande. Son attitude plus que louche

auprès de sa logeuse avait éveillé la méfiance de celle-ci. La sexagénaire

l’avait donc dénoncé aux autorités. Arrêté, le jeune homme fut conduit à Paris

afin d’interrogatoire.

*****

7 Septembre 1993. New

York.

Johann van der

Zelden, celui de 1995, recevait un message du Commandeur Suprême.

Confortablement installé dans son bureau tout en haut de son gratte-ciel,

l’Ennemi regardait un match de Hockey sur son poste de télévision. Sans montrer

sa contrariété à être ainsi interrompu dans ses activités de loisirs, le

financier écouta ce que lui disait son supérieur.

- Le destin de

Michaël sera bientôt consommé. Pour moi, il est déjà mort.

Van der Zelden savait

justement à quoi s’en tenir sur le sort incombé à l’agent temporel. Tout en

réprimant ses sarcasmes, il répondit :

- Il est vrai que les

Américains vont croire qu’il a trahi et qu’il est passé dans les rangs des

Soviétiques.

- Mon cher Johann,

avouez donc que j’ai donné un sérieux coup de pouce à l’Histoire, puisque l’ami

Michaël sera tenu pour l’un des principaux responsables de la Troisième Guerre

mondiale ! N’est-ce pas un magnifique paradoxe ?

- Oui, vous avez

raison, Commandeur.

- Désormais, chacun

des belligérants veut à tout prix s’accaparer des secrets du déplacement dans

les couloirs du Temps.

- Il y a du fun

là-dedans.

- Quant à vos

serviteurs, ces hommes synthétiques, je crois que tous les indices qu’ils

pourront récolter sur les continents Mû et Atlante ne nous apporteront pas

grand-chose en définitive.

Or, l’Ennemi fut

contraint d’interrompre le Commandeur Suprême car un de ses hommes robots

l’appelait en urgence. Aussitôt, jugeant les informations transmises par ce

serviteur docile importantes, il les transmit à l’Entité artificielle

positionnée en l’an 40 120.

Zemour Diem Boukir

venait de trouver des vestiges dignes d’intérêt à Palenque, au cours de la

célèbre expédition de 1952.

L’homme synthétique

avait la certitude que l’homme enterré dans la pyramide de Palenque était en

fait un des derniers descendants dégénérés des Atlantes. Mais ce n’était pas tout.

Il lui fallait en avoir la preuve définitive.

- Je dois me rendre

dans le passé une fois encore, disait Zemour

- Ah ? Vous

comptez remonter loin dans le temps ?

- Assez maître.

Jusqu’aux environs de l’an 5 000 avant Jésus-Christ.

- Eh bien, soit.

- Merci, maître pour

cette confiance.

Ensuite, le rapport

fut communiqué au Commandeur Suprême.

Dans un de ses

circuits, l’Entité artificielle songeait qu’elle était en train de mener en

bateau son subordonné, ce clone du véritable Johann van der Zelden. En fait, ce

n’était pas seulement l’origine de l’Atlantide qui importait à l’Intelligence

synthétique mais l’emmagasinage intégral de l’Histoire de la civilisation

humaine dans toute sa diversité. Mais pourquoi un tel acharnement à vouloir

récolter toute l’Information ? Le Commandeur Suprême voulait savoir quel

était le but de son Existence… qui l’avait facilitée… une fois en possession de

toutes les données, il espérait bien pouvoir s’affranchir des derniers liens

qui le maintenaient encore subordonné aux Douze S. Ensuite, il n’aurait plus

qu’à effacer tout ce passé et à lui en substituer un autre, plus à sa

convenance, un passé différent où il serait entièrement le Maître du Jeu.

Ce que l’Entité

négative ne pouvait appréhender, c’est que dans cette partie, les dés avaient

été pipés dès avant le premier lancer, que tous les intervenants, officiels,

non officiels, portaient un masque et se dissimulaient derrière des avatars

plus ou moins réussis. Un jeu truqué à l’échelle cosmique.

Quant à Johann van

der Zelden, celui de 1995, il était bien prêt d’accéder à un autre niveau de

conscience, un niveau qui lui permettrait alors de comprendre qui il était

réellement. Lorsque cet instant surviendrait, une sorte d’Apocalypse, c’en

serait bien fini du Commandeur Suprême et de ses velléités de tout vouloir

contrôler.

*****

1 009. Tibet.

Il n’y avait pas que

Zemour Diem Boukir à être sur une piste intéressante. Itachi Baya Narduk, lui

aussi, accomplissait sa mission avec succès. Ainsi, suivant les dernières

instructions de l’Ennemi, il était parvenu à se faire initier dans un monastère

tibétain qui recelait bien des secrets.

Or, dans ledit

monastère se trouvait également de Deuxième Maître du Temps. L’être en avait

fait sa résidence permanente.

Accédant à une

connaissance interdite aux Occidentaux, Itachi fut à même d’établir le

rapprochement entre la science spirituelle des bouddhistes et les acquis de la

quatrième civilisation post-atomique. Un soir, conduit en personne par le

Deuxième Maître du Temps, il pénétra jusque dans le cœur d’un temple de

cristal, un cristal incorporé à même la roche qui l’entourait, un édifice bâti

à l’intérieur d’une montagne.

Après réflexions,

l’homme biologique en déduisit que les moines tibétains avaient reçu leur

enseignement soit des observateurs de la quatrième civilisation post-atomique,

soit d’une civilisation fort ancienne dont le souvenir remontait à la nuit des

temps, mais qui avait atteint le degré de sophistication de celle des Douze

Sages, usant des mêmes ressources technologiques et de la même source

d’énergie… mais pourquoi une telle civilisation avait-elle fini par

disparaître ? Pourquoi n’en restait-il aucune trace nulle part ailleurs

que dans ce temple ?

Chose étrange. Quelques-uns

de ces moines vivant dans ce mystérieux monastère arboraient des traits

européens, caucasiens.

Enfin, Itachi Baya

Narduk, qui avait effectué un précédent déplacement aux Indes, avait acquis la

preuve que les Hindous avaient bel et bien possédé à un moment de leur

évolution des armes proprement effrayantes, la bombe atomique et les rayons

laser. Le serviteur de Johann s’empressa de faire le parallèle avec ce qu’il

venait d’apprendre.

*****

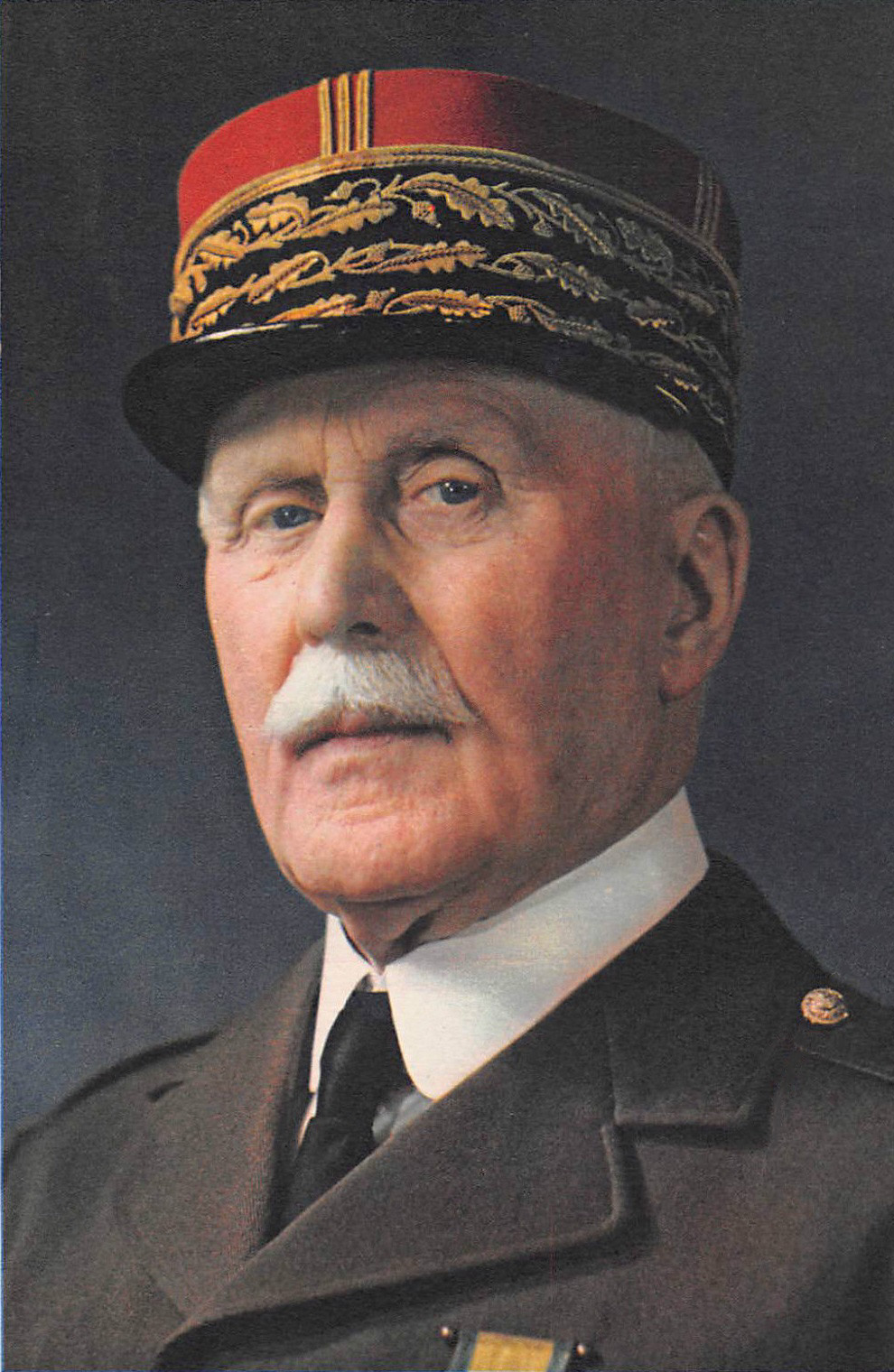

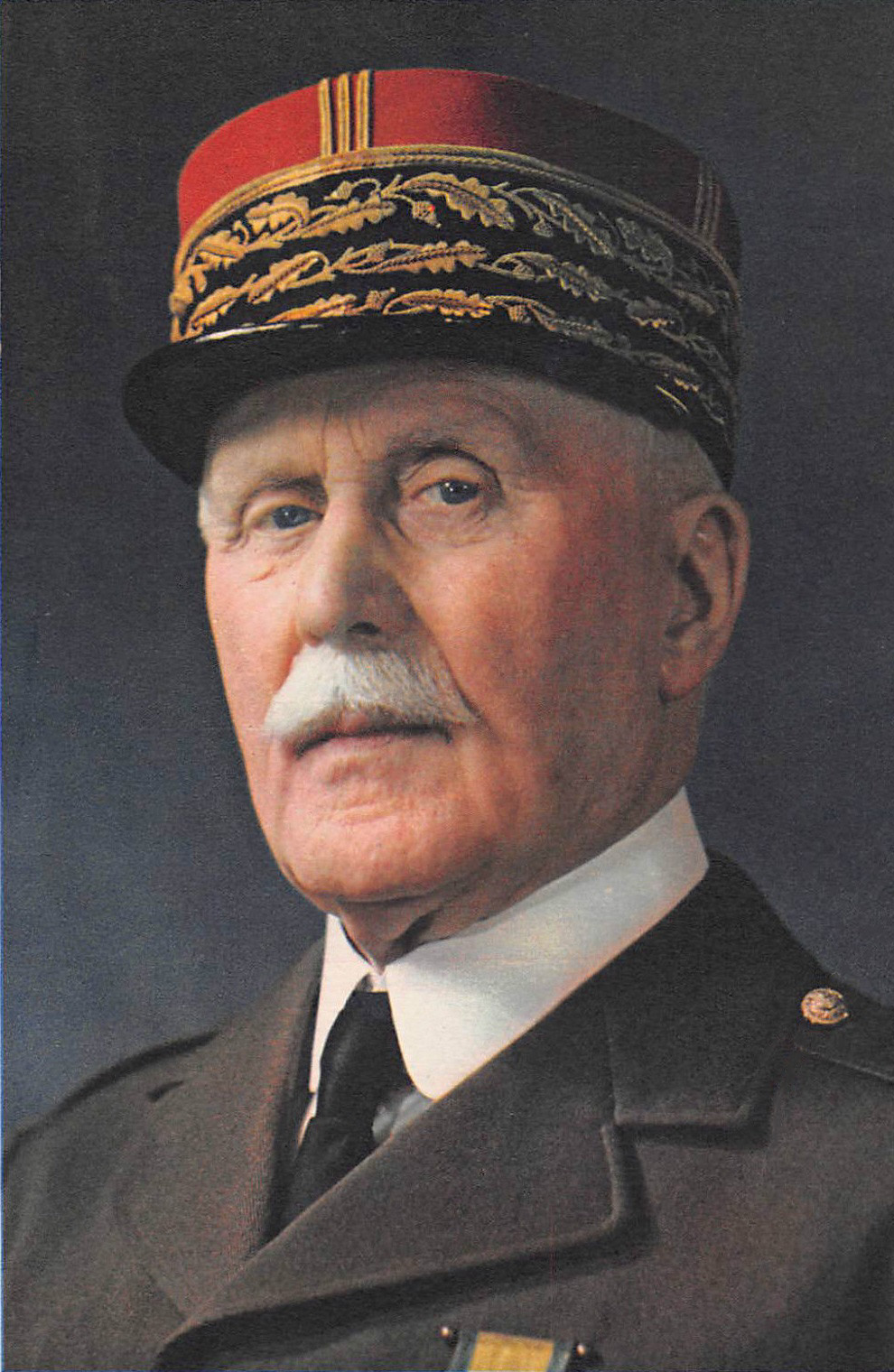

12 Août 1941.

Le maréchal Pétain,

dans une allocution radiodiffusée, allocution particulièrement vigoureuse, soutenait à la population française meurtrie qu’il maintenait la politique de collaboration débutée à l’automne précédent. Puis, le chef de l’Etat français dénonçait le « vent mauvais » qui soufflait sur les esprits. Ainsi, il condamnait la résistance et annonçait l’institution d’une Haute Cour pour juger les responsables de la défaite.

dans une allocution radiodiffusée, allocution particulièrement vigoureuse, soutenait à la population française meurtrie qu’il maintenait la politique de collaboration débutée à l’automne précédent. Puis, le chef de l’Etat français dénonçait le « vent mauvais » qui soufflait sur les esprits. Ainsi, il condamnait la résistance et annonçait l’institution d’une Haute Cour pour juger les responsables de la défaite.

Deux jours plus tard,

des tribunaux d’exception étaient mis en place afin de juger les terroristes.

La Collaboration atteignait un nouveau stade dans l’échelle de l’ignominie.

*****

Juillet 1941. Berlin.

Chancellerie.

Pour le capitaine

Franz von Hauerstadt, c’était l’heure de la gloire. En tenue de parade, le

jeune homme était salué et ovationné par toute une haie de soldats qui

célébraient les décorations reçues par les meilleurs officiers des forces

armées. Le Führer en personne participait à cette cérémonie.

Dans le vaste salon,

de taille inhumaine, tout illuminé, au plafond bien trop haut et aux murs d’une

hauteur impressionnante, les hauts dignitaires nazis s’avançaient pour se

concentrer vers leur guide, dans une débauche de couleurs, de médailles et de

dorures. Il y avait là Goering, Goebbels, Himmler, Bormann et enfin, Adolf

Hitler, la mine grave.

Raide et glacé, le

comte fut décoré par le Führer de la croix de fer, l’une des plus prestigieuses

récompenses. Le chef de l’Allemagne condescendit à complimenter ce brillant officier,

promis au plus grand avenir selon lui. Devant un millier de personnes, il donna

le jeune homme en exemple, exhortant les troupes qui combattaient à l’Est à

s’illustrer tout autant.

On aurait pu croire

que Franz était ému devant l’honneur qu’on lui faisait. Pensez donc !

Remarqué par le Führer qui avait promis de garder un œil sur sa carrière de

soldat… mais le capitaine était resté apparemment de marbre.

Après ce raout, le

capitaine Brauchischte prit son ami à part et le plaisanta sur son air sérieux.

- Allons donc, Franz.

Souris donc un peu ! J’aurais tant voulu être à ta place.

- S’il n’avait tenu

qu’à moi, je t’aurais laissé recevoir toutes les congratulations, Hans Werner.

- Tout de même… Si tu

poursuis ainsi à t’illustrer de la sorte, tu te retrouveras bientôt faisant

partie de l’O.K.W.

- Je n’en demande pas

tant.

- D’accord. Mais

toutes les récompenses sont bonnes à prendre, mon vieux.

- Oui…

Ce oui avait été

murmuré avec un léger doute. Mais à quoi donc pensait Franz en cet

instant ? Qu’est-ce qui le préoccupait donc tant ? Il venait tout

juste d’apprendre que son jeune frère Peter avait encore fait des siennes. En

représailles, il avait donc été transféré dans un bataillon disciplinaire. A

lui donc les missions suicides…

- Tout cela est de ma

faute, se morigénait intérieurement le capitaine. Il me faut donner encore

davantage de gages de mon dévouement au régime… Quelle mascarade ! Si je

suis ici, c’est parce que je l’ai bien cherché…

*****

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire