Noël 1918 ne fut pas véritablement

célébré par la famille von Möll, le décès de Wilhelm étant trop récent. Les von

Möll ne recevaient pas.

Néanmoins, Johanna, connaissant ses devoirs de

maîtresse de maison, rendit visite à quelques personnalités de Ravensburg. Pour

ces sorties, la jeune fille en deuil savait allier le chic à la tristesse. Elle

arborait une nouvelle robe noire à traîne en velours et hermine doublée de soie

bleue. Cette robe se relevait en V sur une jupe de tulle saumon brodée de

fleurettes noires. A la taille, quatre roses en bouquet et, sur le côté droit,

au bas du jupon, une guirlande de roses assorties à la couleur de la tulle.

Comme il se devait, la tenue était complétée par un chapeau noir en forme de

capeline agrémenté d’une guirlande de roses et d’un nœud pareil à la teinte de

la doublure de la robe. Quant aux pieds, ils étaient chaussés de lourdes

bottines noires.

*****

En ce mois de juillet 1993, deux

questions lancinantes obsédaient Stephen Möll.

Pourquoi Michaël disparaissait-il

ainsi ? Où se rendait-il précisément ?

Il fallait au professeur résoudre ce

mystère qui l’agaçait. Il en venait à oublier de corriger les copies d’examens

de ses étudiants.

Or, dans les rares moments de présence

de l’agent temporel chez lui, à LA, Stephen n’osait pas l’interroger.

Tant bien que mal, le chercheur

dissimulait et sa curiosité et sa nervosité à son hôte. Après tout, ce que

faisait ce dernier ne le regardait pas, non ? De toute façon, c’était à

peine si l’homme du futur prêtait attention à Stephen.

Après trois jours de cogitation, de

chewing-gums mastiqués, de sachets de pop-corn avalés, de canettes de soda

vidées, le professeur Möll crut pouvoir résoudre la manière dont il allait

pister l’agent temporel.

Alors que Michaël prenait sa douche

matinale, pour mémoire, l’homme du futur était pleinement incarné en Homo

Sapiens lorsque cela était nécessaire, le savant américain parvint à coudre à

l’intérieur de la ceinture du pantalon de l’agent temporel un mini pisteur

espion électronique relié à l’ordinateur portable de Stephen.

Michaël, en état dépressif, avait-il

donc perdu tous ses dons, et notamment celui de détecter le petit engin ?

Il disparut subitement, une fois sa

douche achevée, ignorant qu’il était pisté par le professeur.

Enfermé à clef dans son bureau,

Stephen eut vite les coordonnées du voyage temporel de son parent éloigné. 1187,

France, Soligny, Normandie.

- Gosh !

J’hallucine… mais que va-t-il foutre à cette époque si reculée ? dans

un trou pareil ? J’ignorais qu’il existait d’ailleurs… je ne le comprends

plus… maman pense qu’il est amoureux… elle a peut-être raison après tout… Il en

a tous les symptômes… ah ! La vache ! Si c’est le cas, dès son

retour, je lui administre la plus belle raclée de sa vie… Bon sang ! Lui a

le droit d’aimer une fille de ce passé barbare et moi je ne pouvais rester avec

Cécile ? Ce fumier va me le payer…

L’intuition d’Anna Eva avait été

bonne. Michaël, surmené, déboussolé à l’idée de la mission qui l’attendait,

stopper le maximum de missiles à têtes nucléaires afin d’épargner un maximum

d’Homo Sapiens de l’holocauste atomique, avait éprouvé de prendre un peu de

repos loin de ce XXe siècle fou, loin de toute technologie avancée.

Or, maintenant, après avoir multiplié

les visites dans ce coin perdu de Normandie, notre agent temporel ne pouvait

plus se passer de la présence d’une certaine damoiselle Aliette de Painlecourt,

héritière d’un solide château-fort muni d’escarpes, de contre-escarpes, d’un

fossé, d’un pont-levis, d’un donjon, de mâchicoulis, de créneaux et de tout le

bataclan… Chaque fois qu’il gagnait l’an 1187, il se sentait heureux,

nonobstant le père d’Aliette un baron tout puant et de son épouse, une matrone

de première…

*****

1919.

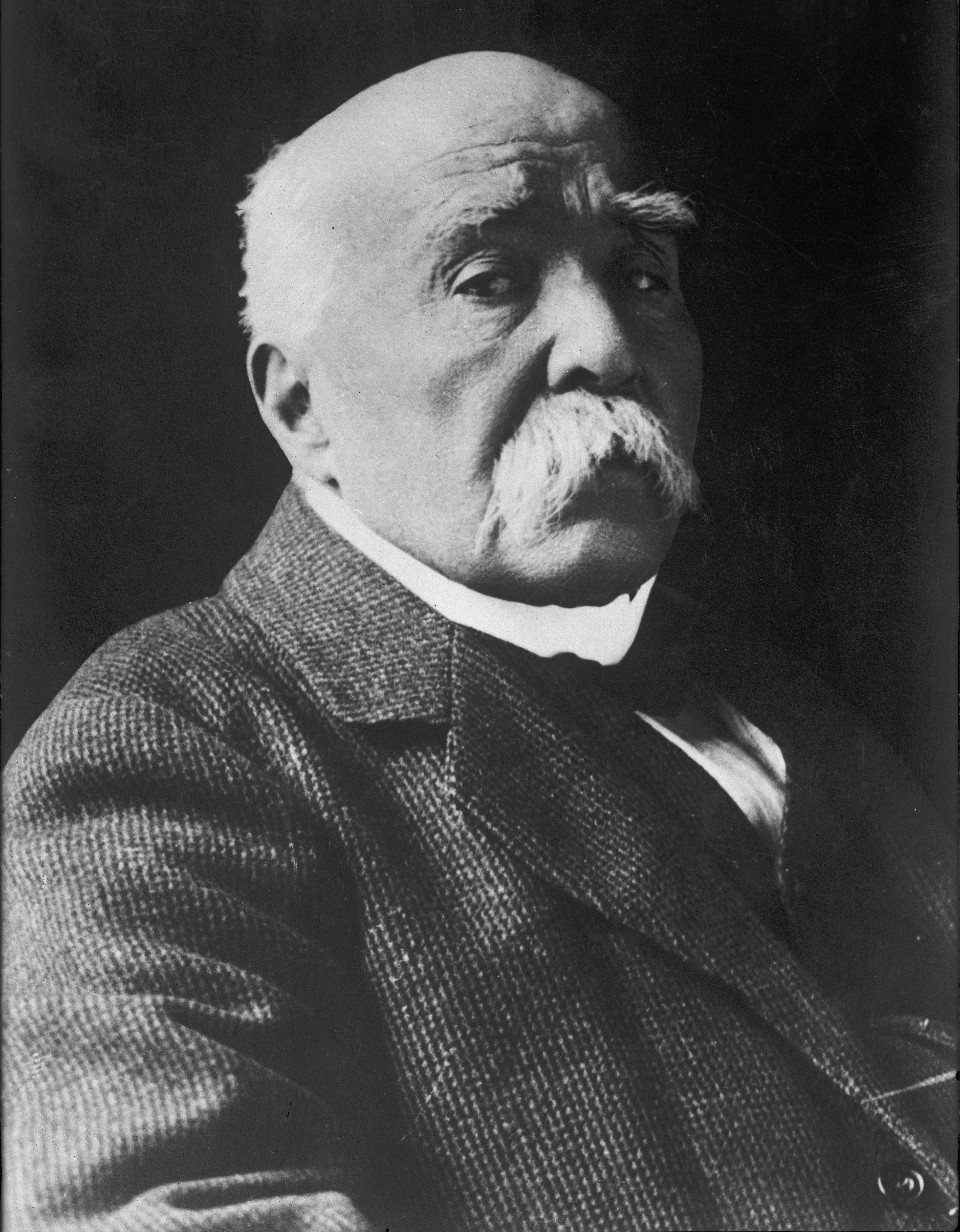

Lors de la Conférence de la Paix qui

se tenait à Versailles, le Président du Conseil français Clemenceau exigea des

réparations financières incroyablement élevées à l’Allemagne. Le pays fut

d’ailleurs reconnu comme unique responsable du conflit.

Or, aussi absurde que cela pût

paraître, David van der Zelden, qui, en tant que fiancé officiel de

mademoiselle von Möll résidait désormais à Ravensburg, approuvait l’attitude de

la France et le faisait hautement savoir. Mais pourquoi donc ?

Dans son for intérieur, notre

trafiquant d’armes pensait que plus Clemenceau se montrerait intransigeant,

plus son attitude allait exacerber la colère et le nationalisme des Allemands.

Alors, il y aurait une nouvelle guerre dont il souhaitait qu’elle ait lieu le

plus rapidement possible. Ainsi, il pourrait conclure de mirifiques contrats

qui établiraient sa réputation et l’enrichiraient davantage.

Johanna ne parvenait pas à saisir tout

cela, ces raisons machiavéliques affichées par David.

Les disputes s’enchaînaient. Mais

elles n’allaient pas jusqu’à rompre le lien qui unissait les deux jeunes gens.

- Mais David ! Enfin ! Vos

propos sont révoltants. Peut-être cela vient-il de votre nationalité

hollandaise ?

- Pas du tout, ma chère… je suis un

homme de sang-froid qui réfléchit posément et voit loin dans le futur.

- Vous ne pouvez réellement comprendre

ce que ressent dans son cœur et dans sa chair tout bon patriote allemand. Ce

dont je suis ! De plus, nous n’avons pas perdu cette guerre.

- Ah ? Comment cela ?

- Mais oui, David. Ce sont les

socialistes, les financiers et les ouvriers qui nous ont trahis. La juiverie

internationale…

- Euh… vous voyez des complots

partout, ma chérie. Ne vous mettez pas dans des colères pareilles. Cela nuit à

votre santé. Je suis certain que votre pouls bat trop vite en cet instant.

- Je m’en moque…

- Pas moi. Je suis soucieux de votre

bien-être. Mais je pense juste quoi que vous en disiez. Il est vrai que je n’ai

pas la nationalité allemande. Mais une chose me guide…

- Laquelle ?

- Mon amour pour vous. Je veux être

riche pour vous, pour ne pas vous faire honte et vivre à vos crochets lorsque

nous serons unis. Je vous aime tant…

- Oh ! David ! vous

réchauffez mon cœur. Mes mains glacées…

- Johanna, vous méritez ce qu’il y a

de plus beau, de plus luxueux. Les chaudes fourrures de zibelines ou de renards

bleus, les rivières de diamants, les dentelles les plus fines et les plus

travaillées. Vous devez vivre dans la haute société et ne pas rester cantonnée

dans cette bourgade si provinciale !

- Oui, c’est ce que je souhaite… mais,

pour l’instant, je suis enfermée ici, à cause de mon deuil. Je vous promets que

celui-ci achevé, j’irai à Berlin, en Suisse, sur la Côte d’Azur, à Monte Carlo…

- Je songeai surtout à la

fréquentation de salles d’opéras, à la jet set d’un soir de grande première,

aux repas mondains en compagnie des puissants de ce monde…

- Je n’y ai pas renoncé, mon cher… pas

du tout.

- Tant mieux. C’est pour que vous

puissiez briller dans la haute société que je passe mon temps à aligner des

colonnes de chiffres et à voyager par monts et par vaux.

- Oui, David, je comprends mieux. Mais

pas au prix de l’honneur allemand.

Piikin allait se mêler de rétablir la

paix dans le futur ménage. Ses ordres reçus étaient stricts. Il fallait à tout

prix que mademoiselle von Möll épousât le sieur David van der Zelden. Ainsi, il

parvint à convaincre Johanna de la justesse du raisonnement de son fiancé.

Après tout, l’Allemagne n’avait pas été vaincue sur son territoire.

L’incroyable insolence des Français allait réveiller le peuple germanique qui

vengerait magistralement l’armistice honteux de novembre 1918…

*****

Septembre 1935. Quelque part dans les

Alpes bavaroises. Dans le riche pavillon de chasse des von Hauerstadt.

Karl avait une dispute homérique avec

son fils aîné Franz. C’était bien la première fois que le jeune homme, âgé de

dix-sept ans le décevait ainsi. En effet, après avoir forgé un faux

vraisemblable, l’adolescent était parvenu à s’enrôler dans la toute nouvelle

Wehrmacht. Sur les papiers, il était dit que Franz avait dix-huit ans révolus.

- Franz, ce que vous venez de faire

est honteux.

- Honteux ? Je ne comprends pas.

Vous avez des mots durs, père. Honteux, prendre l’uniforme, s’engager dans

l’armée de la revanche ?

- Oui, honteux ! La Wehrmacht

n’est pas une armée digne des armées d’autrefois…

- Vous vous trompez. Je veux redonner

au nom des von Hauerstadt le lustre des siècles passés. Je veux être un soldat

de métier, un officier. Votre grand-père ne s’est-il pas illustré en

1870 ? Il ne s’est pas autant posé de questions. Il a compris où était son

devoir. Vous m’avez rabâché les oreilles de ses exploits durant des années.

Quant à votre homonyme, Karl, en 1814, il s’est illustré contre le général

Bonaparte…

- Franz, cette armée n’est pas l’armée

de l’Allemagne ! Elle est commandée par des bandits, des voleurs, des

soudards… elle a prêté serment de fidélité à ce Hitler, ce vagabond qui

désormais se trouve à la tête de notre malheureux pays.

- Ne parlez pas ainsi de notre

bien-aimé Führer ! Il saura rendre sa gloire à notre patrie.

- Vous croyez cela ? Vous êtes un

naïf, Franz. Qui vous a embrigadé ? Lessivé le cerveau ? Hans-Werner ? J’aurais dû mieux

surveiller vos fréquentations. Cette Wehrmacht n’apportera à notre pays que le

déshonneur. Vous verrez que j’ai raison. Mais il sera trop tard… Trop tard pour

l’Allemagne, trop tard pour vous… vous vous retrouverez souillé à jamais…

maudit peut-être… ah ! Vous brûlez de faire la guerre, de combattre…

contre qui d’abord ?

- Vous le savez fort bien, père…

- N’importe quoi, Franz ! Contre les

Français ? Mais votre mère est française… vos racines sont françaises.

- Oui, les Français actuels, père… ils

sont dégénérés, ne pensent qu’à faire la grève… Ils sont manipulés par les

Juifs… ils sont enjuivés eux-mêmes…

- Dieu du ciel ! Franz, vous entendez-vous

proférer ces sottises ? Ah ! Que de sornettes ! Vous buvez les

inepties de cet histrion, vous le voyez en sauveur, en messie… que sais-je

encore ? Ce qu’il faudrait à notre patrie, ce sont des hommes courageux

pour renverser ce dictateur, ce fou ! Des hommes capables de se battre

contre ces hordes de sauvages qui ont ensanglanté nos rues…

- Père, vous ne saisissez rien. Vous

appartenez au passé. Je fais partie de cette jeunesse qui n’a rien oublié, qui

veut forger un homme nouveau…

- Cette jeunesse qui a perdu tout sens

critique, qui ne fait plus la différence entre la liberté et la sujétion. Cette

jeunesse qui est robotisée… asservie à un usurpateur dément qui n’apportera à

l’Allemagne et au monde que du sang, des cendres et des larmes.

- Père, rappelez-vous 1918…

- Vous n’avez pas à me donner de

leçons. J’y étais sur le front, moi.

- Oui, vous avez accompli votre devoir

et même davantage… Rappelez-vous aussi 1923, combien nous avons alors été

humiliés… nous avons été vendus par l’aristocratie financière.

- Cette aristocratie financière qui

vous nourrit, qui vous vêt, qui vous fait profiter de tout le confort moderne…

mais quelle idée avez-vous donc de 1918 et de 1923 ? Votre tête est farcie

de mensonges. Ce Hans-Werner, je ne veux plus le voir ici, chez moi. Franz, je

vous somme de vous ressaisir, de vous réveiller.

- Je me trouve très lucide, père.

- Je vais mettre opposition à votre

enrôlement, Franz. Après tout, vous êtes mineur, vous dépendez de moi.

- Père, désolé de vous décevoir, mais

vous ne pourrez rien faire. Mon engagement est valable. Il n’y a que ma date de

naissance qui a été trafiquée. Hans Werner m’a affirmé que vous serez

impuissant à invalider mon enrôlement.

- J’essaierai malgré tout.

- Inutile, père.

- J’ai compris. Quand

partez-vous ?

- Dès demain matin, à l’aube.

- Dans ce cas… faites comme vous

l’entendez. Mais votre fanatisme vous a fait oublier votre mère. Vous ne rêvez

que de combats glorieux, prouesses courageuses et décorations… contre les

ennemis du Reich, contre votre seconde patrie… dites-moi, mon fils, ces ennemis

sont-ils réellement ces pauvres marchands, commerçants et artisans juifs ?

Ces socialistes pourchassés et enfermés dans les camps comme Dachau ? A

mes yeux, ils ne réclamaient qu’un meilleur niveau de vie pour leurs

semblables… Vous pensez à la Russie, sans doute… avec Staline… qui déporte tous

ces Koulaks, ces paysans, les opposants au régime… des opposants créés de toute

pièce.

- Oui, père…

- Mais avant tout, vous cernez les

Français, vous refusez le Diktat de Versailles.

- Tout à fait…

- La guerre, vous la souhaitez, vous

l’anticipez… oui, vous irez vous battre, contre votre oncle maternel, vos

propres cousins… peut-être vous retrouverez-vous un jour face à eux… alors,

aurez-vous le courage pour en descendre un, en abattre un comme un animal

nuisible ? Sur la Somme, sur la Marne, les proches de votre mère Amélie,

vous affronteront.

- Mère…

- Mère… oui, votre mère sera morte de

désespoir entre-temps…

- Je…

- Ah ! Vous ne savez plus quoi

dire, soudain…

- J’aime ma mère, monsieur, n’en

doutez pas.

- Dans ce cas, restez.

- Et me désavouer ? Jamais !

- Franz, ah, Franz ! Que puis-je

dire à Amélie ? Que je vous ai chassé parce que vous avez commis la plus

grande connerie ?

- Père !

- Oui, la colère me fait devenir

grossier. Partez, Franz, partez vite… je ne vous chasse pas mais…

- Mais quoi ? Je puis revenir

tout de même, pour voir ma mère au moins ?

- Oui, pour voir votre mère lors de

vos permissions. La maison vous sera toujours ouverte… mais, désormais, vous

n’êtes plus mon fils, et lorsque vous séjournerez ici ou ailleurs, dans une de

nos propriétés, je vous éviterai…

*****

En ce début d’été 1919, Waldemar et

Otto von Möll débarquaient enfin dans un port britannique. Ils avaient été

retenus longuement en Irlande qui connaissait une sanglante guerre

d’indépendance. Pour tous bagages, ils ne possédaient qu’une vieille valise

cabossée contenant leurs maigres effets. Waldemar n’avait en poches que deux

livres. Avec une telle somme, il était difficile d’aller loin, de se loger et

de manger. C’était tout juste le salaire hebdomadaire d’un policier londonien.

Courageusement, ils décidèrent de se rendre à pieds à Londres…

Pour y parvenir, ils durent travailler

dans les champs, dormir à la belle étoile, se transformer en chemineaux.

Puis, un matin d’août, les deux

Allemands renégats atteignirent la capitale londonienne. On leur aurait fait

volontiers la charité. Waldemar parvint à dégotter une sordide chambre meublée

dans le quartier de Soho.

Si Otto parlait plus que correctement l’anglais

malgré un léger accent teuton, ce n’était pas le cas de son père. En effet,

Waldemar avait effectué des études classiques sur le plan linguistique. Il

s’exprimait couramment en français, en latin et en grec, mais en anglais, il ne

connaissait que les termes techniques ou scientifiques.

Toutefois, les deux von Möll étaient

des battants. Le plus jeune réussit à décrocher une place de commis dans un

grand entrepôt de marchandises et sur son maigre salaire, une livre et demie

par semaine, il se mit à économiser afin de trouver un logement plus correct.

Waldemar, quant à lui, se plongea dans

l’étude de l’anglais. Le soir, à la faible lumière d’une ampoule de 25 watts,

il faisait ses exercices de langue alors que son fils se penchait sur des

livres de physique empruntés à la bibliothèque du quartier.

Prenant sur lui, le jeune homme de

vingt ans écrivit une lettre à la célèbre université de Cambridge, sollicitant

son admission en son sein en tant qu’étudiant boursier étranger. N’avait-il pas

réussi le concours d’entrée quelques années auparavant ?

Faisant jouer ses divers diplômes

obtenus tant à Berlin qu’à Munich, Otto parvint à son but. Waldemar y était

également pour quelque chose dans ce succès. En cachette d’Otto, s’humiliant,

Waldemar s’en était allé voir le doyen de l’Université de Cambridge et avait

plaidé la cause de son fils. Le vieil homme, gentleman d’autrefois, fit plus.

Il accorda aussi une place de répétiteur à monsieur von Möll, le fils cadet du

défunt baron Rodolphe von Möll avec qui il avait entretenu une relation

épistolaire durant deux décennies.

Ainsi, les ennuis financiers des deux

exilés prenaient fin.

Parallèlement, Johanna von Möll

épousait David van der Zelden le 5 août 1919.

Cependant, toute gaité était absente

lors de la célébration des noces de la plus riche citoyenne de la petite ville

de Ravensburg. En effet, aux côtés de la jeune mariée, ne se trouvaient que sa

grand-mère Gerta et sa mère Magda, la veuve du baron Wilhelm. Quant à David, il

avait invité deux cousins éloignés à assister au mariage. Avec embarras, il

avait dû expliquer aux von Möll qu’il était fâché avec le reste de sa famille à

cause de sa profession. Bien piètre excuse pour justifier l’absence de ses

géniteurs pourtant encore en vie.

Malgré une toilette luxueuse, une robe

toute en dentelles brodées et rebrodées, la jeune épousée ressemblait plus à

une poupée de porcelaine qui pouvait être brisée à tout instant qu’à une

heureuse mariée.

Or, cinq jours plus tard, malgré son

âge avancée, Gerta von Möll partit rejoindre son fils survivant Waldemar, à la

grande colère de sa petite-fille. Johanna ne parvint pas à dissuader son aïeule

de changer d’avis.

Pendant ce temps, les événements

historiques suivaient leur cours. Ainsi, en France, la chambre bleu horizon

voyait le jour, contentant les plus folles espérances d’une droite revancharde.

*****

14 Juillet 1993. France, Paris…

Un horrible attentat, dépassant les

bornes des dernières atrocités de ce XXe siècle finissant venait d’avoir lieu

lors du bal célébrant la Fête nationale. Deux voitures piégées avaient explosé

faisant plus de trois cents morts et un millier de blessés.

Du monde entier, frappé de stupeur et

d’indignation, les soutiens et les aides affluèrent alors que l’attentat

n’était pas revendiqué.

Le gouvernement français, dépassé,

risquait d’être renversé. Le premier ministre accusa, au hasard, lors des

séances extraordinaires qui suivirent au Palais Bourbon

et au Palais du

Luxembourg, dans le plus grand désordre, les séparatistes basques, les

indépendantistes corses, les nationalistes bretons, les groupes

d’extrême-droite ou d’extrême-gauche, les groupuscules fascistes, les Libyens,

les Iraniens ou encore les Bulgares, les Palestiniens ou les Syriens. Puis, l’état

d’urgence fut décrété à l’unanimité, et ce, pour une durée de trois mois.

*****