LE RETOUR DE L’ARTISTE

Par Christian et

Jocelyne JANNONE

Dédié à Jean Topart, décédé en décembre

2012, sublime sir Williams dans Rocambole

Chapitre premier

Il

faisait nuit. L’air chaud s’élevait du sol et cachait d’un voile brumeux les

étoiles qui éclairaient les ténèbres estivales de ce coin perdu du Piémont. Le

silence nocturne bruissait de mille sons. Parfois des criaillements excédés de

pies réveillées en plein sommeil et des coassements de crapauds montraient que

sur ces terres désolées, désertées par les hommes sous l’effet d’une peur

inavouable, la vie s’obstinait à exister.

La

chaleur était telle que des étincelles bleu vert fulguraient soudainement entre

les tombes ruinées et abandonnées depuis des lustres de l’antique cimetière. Un

sentiment d’angoisse saisissait l’éventuel voyageur égaré dans ces lieux

maudits que ce soit l’aube, le jour ou le soir, en été aussi bien qu’au cœur de

l’hiver.

Une

brise venue du nord venait de se lever. Elle rafraîchit avec bonheur

l’atmosphère moite de cette contrée sinistre. Toutefois la brume persistait,

s’insinuant entre les tombes et les caveaux noircis par la lèpre du temps alors

que le portail rouillé grinçait sous les coups d’un vent sans âme.

Impavide,

le temps s’écoulait, presque palpable. Un chat s’en revenait d’un festin

nocturne. Il avait fait bombance avec une paire de mulots. On ne sait pourquoi,

il se mit à miauler avec désespoir. Amours insatisfaites? Peut-être. Son ombre

s’estompa à proximité d’un monument en pierres noires dont les murs étaient à

demi effondrés.

Dans

cette partie du cimetière, la terre retournée par le lent travail souterrain,

laissait deviner du granit et des marbres épars, des croix brisées et

renversées, des os brunis, des crânes effrayants et des mâchoires béantes, tels

des anathèmes dressés contre un dieu insensible à la misère des hommes.

Tout

ce décor macabre ne troublait pas une chouette qui avait élu domicile sur le

tronc d’un chêne foudroyé par un violent orage il y avait déjà une dizaine

d’années.

Alors

que le ciel était serein, des grondements sourds et lointains se rapprochaient,

semblant venus de la nuit même. Soudainement inquiète, la vieille chouette

s’envola lourdement et ses ailes au plumage mordoré la conduisirent jusqu’à une

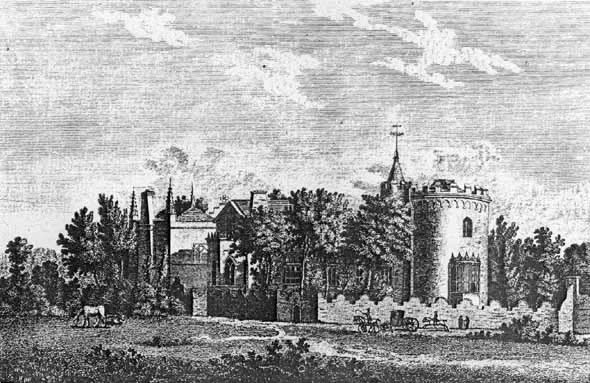

colline dominée par la masse sombre d’un haut donjon carré, dernier vestige

d’un château fort, témoin muet et centenaire des guerres qui avaient ravagé la

contrée. La tour du XIIe siècle se dressait dans le ciel de cette nuit peu

ordinaire du mois de juin 1866.

Un

observateur involontaire aurait capté des bruits étranges, comme nés

d’outre-tombe, des frémissements ou des halètements auxquelles se mêlaient des

lueurs blafardes et tremblotantes, fugitives, des fulgurances multicolores

recréant toutes les teintes de l’arc-en-ciel.

Dans

cet antre mystérieux, éclata le rire inextinguible, démentiel d’une créature

humaine, tel le fracas d’un coup de tonnerre; un ricanement glacial dont le

souvenir perdurerait dans la mémoire des êtres qui l’avaient surpris.

Accompagnant ce rire démoniaque, une voix rendue rauque par l’émotion, hurla en

italien:

«

Trema mondo! Ormai, sono il Maledetto! Une

fois encore je renais. Ma puissance est désormais sans égale. Fils dénaturé, je

reprends avec délectation le surnom dont tu m’avais affublé. Il claquera au vent

de ma colère et de ma vengeance. Le Maudit est vivant! Le Maudit est de

retour. »

À travers les interstices de la vieille porte

de la cave de la Tour, une silhouette massive se profilait, dévoilant à peine

l’homme vêtu d’un habit de soirée à la coupe impeccable, accompagné d’une ample

cape noire. Les yeux de nuit du Maudit n’étaient pas visibles.

***************

Paris,

mars 1867.

Le

Second Empire jetait ses derniers feux dans l’éclat d’une fête qui se voulait

permanente. Mais qui en était les acteurs? Les bénéficiaires et les privilégiés

du régime.

Depuis

quelques semaines, la presse parisienne, bientôt relayée par celle de province,

titrait sur les disparitions en série d’hommes de toutes les catégories

sociales. Chaque fois, le même scénario se déroulait, comme écrit par un

médiocre théâtreux avide de tirages à cent mille exemplaires. Les victimes

appartenaient toutes à la gent masculine. Elles s’évanouissaient dans la nuit,

que ce soit au cœur du vieux Paris, ou encore dans les nouveaux boulevards à

peine percés et les récentes avenues. La « zone » n’était pas oubliée

non plus, bien au contraire.

Marseille,

Lyon, Bordeaux tremblaient là leur tour bien que plus de la moitié des

disparitions eût lieu dans la ville Lumière.

La

Sûreté et la gendarmerie étaient sur les dents, menant leur enquête

conjointement pour la première fois, oubliant leur ressentiment passé.

Pourtant, les résultats se faisaient attendre. Aucune arrestation en vue, et

les enlèvements se poursuivaient à une cadence soutenue.

Préoccupante,

la situation l’était sans nul doute puisque Sa Majesté Napoléon III avait

présidé une réunion secrète qui s’était tenue au ministère de l’Intérieur. Le

Préfet de la Seine, celui de la Police, tous les colonels de la gendarmerie,

les principaux conseillers du Ministre de l’Intérieur, tout ce beau monde, tout

rutilant dans leurs uniformes galonnés, y avait participé, tentant de garder un

sang-froid trompeur devant l’inexplicable.

Un

étranger, d’origine russe, convoqué expressément par l’Empereur, était le point

focal de cette réunion extraordinaire. Dmitri Sermonov, le célèbre détective,

habituellement au service du tsar Alexandre II, avait daigné prêter son

assistance à Sa Majesté Impériale Napoléon III.

En

cette soirée du 2 mars 1867, tandis que la nuit s’avançait, Sermonov prenait

congé de ses illustres hôtes, les assurant de sa prochaine réussite. Sa voix

chaude et bien timbrée, son élégance naturelle, son regard de feu dans son

visage impassible au teint légèrement cuivré, dénonçant des origines

asiatiques, ses cheveux bruns coupés de frais, sa royale discrète, tout était

fait et arboré chez cet homme pour rassurer ses interlocuteurs.

-

Sire, croyez que j’apprécie sincèrement l’honneur qui m’est fait. Votre

confiance ne sera pas vainement accordée. Je réussirai. Donnez-moi cent jours.

Jamais je n’ai failli. Mon tsar bien-aimé vous l’a écrit. Il ne vous a pas

trompé.

-

Très bien, baron Sermonov. Allez, vous avez mon aval. Ma police et ma

gendarmerie, je vous le garantis, seront entre vos mains des outils tout

dévoués.

Sur

une dernière révérence et un sourire discret, Sermonov se retira enfin,

satisfait.

Une

fois à l’extérieur des bâtiments du ministère, le Russe fit quelques pas tout

en s’enveloppant frileusement dans sa pèlerine car une fine pluie froide

tombait sans discontinuer depuis neuf heures du soir, une pluie traîtresse qui

vous glaçait jusqu’aux os. Avisant un fiacre, le baron le héla demanda au

cocher de le conduire rue Serpente, devant une maison divisée en appartements

en location. Parvenu devant l’immeuble souhaité, il monta rapidement jusqu’au

deuxième étage et tira le cordon d’une sonnette. Une silhouette massive, au pas

lourd, un homme dans la pleine force de la quarantaine, un cigare aux lèvres,

un londrès, vint ouvrir. Avec impatience, le maître des lieux demanda:

-

Alors, c’est fait?

Il

s’exprimait en français sans aucun accent.

-

Sans problème… maître, répondit Sermonov, marquant toutefois une légère

hésitation comme s’il répugnait à reconnaître qu’il devait obéissance à

l’inconnu.

Satisfait,

l’Italien reprit, utilisant cette fois-ci sa langue maternelle.

-

Vous serez mes yeux dans la police de

cet histrion. Ainsi, je suis assuré de mener à bien ma vengeance.

-

Comme vous le dites, monsieur le comte, termina le serviteur pas si dévoué sur

un ton indéfinissable, se morigénant intérieurement de s’abaisser ainsi.

Quel

dommage pour notre noble italien de ne pouvoir lire dans les pensées de celui

qui avait revêtu l’identité factice de Dmitri Sermonov!

***************

En

cette matinée pluvieuse du 5 mars 1867, un steamer accostait sur un des quais

du port du Havre. Il venait de New York et la traversée de l’Atlantique n’avait

rien eu de remarquable malgré le mauvais temps car on approchait des tempêtes

d’équinoxe.

De

la passerelle des premières classes, une jeune femme blonde accompagnée de sa

camériste Emily descendit, portant son deuil et sa tristesse, toute de noir

vêtue, une voilette dissimulant ses traits réguliers et une vaste pèlerine sa

beauté sculpturale.

Puis,

ayant commandé un fiacre, l’inconnue se dirigea vers la gare où elle emprunta

un train pour la capitale. Le voyage qui suivit ne fut qu’ennui jusqu’à Paris.

Ensuite,

après avoir ordonné à sa domestique de rejoindre son hôtel particulier situé

sur les hauteurs du boulevard Saint Germain, la jeune femme se rendit dans le

faubourg Saint-Antoine chez sa sœur qu’elle n’avait pas vue depuis déjà trois

longues années.

La

cadette, prénommée Marie, était une adorable personne brune, quelque peu

enveloppée, vive et enjouée, et dotée de magnifiques yeux violets qui faisaient

oublier son obésité naissante. Mariée à un entrepreneur en ébénisterie, Marie

vivait heureuse dans ce quartier populaire et n’éprouvait aucun sentiment de

jalousie pour Louise, qui, elle, se complaisait dans le confort le plus raffiné

et le luxe.

Sa

joie fut donc grande de revoir son aînée mais la mine triste de celle-ci, ses

sombres vêtements lui firent aussitôt comprendre que le malheur venait encore

de frapper à la porte de Louise.

-

Ma Louison, ma Louisette! C’est Henri, n’est-ce pas? Murmura Marie de sa voix

douce.

-

Oui, sœurette, hélas. Il y a deux mois. Henri s’est noyé alors que nous

effectuions un voyage le long du Mississippi, remontant le fleuve jusqu’à

Saint-Louis. Seule dans ces Etats-Unis qui relevaient tout juste de la guerre

civile, désemparée, j’ai décidé de revenir en France malgré tout ce que j’avais

souffert dans mon pays natal.

-

Tu as bien fait. Je t’approuve. Je compatis à ton chagrin. Le comte de

Frontignac était un noble cœur. J’étais contente que tu aies enfin trouvé le

bonheur.

-

Henri connaissait pourtant mon passé agité. Je ne lui avais rien celé. Mais il

s’en moquait. Il n’avait que faire du qu’en dira-t-on. Que lui importait que je

me fusse appelée Brelan d’as, la demie mondaine pour qui tout Paris se battait

afin de recevoir un sourire ou un simple regard!

-

Mais l’amour, l’authentique amour t’a touchée de sa grâce et cela a mis un

terme à toutes tes folies. Maintenant, que vas-tu faire ma Louison?

-

Rien pour l’instant si ce n’est me reposer. J’ai tout le temps de réfléchir. Ne

suis-je pas désormais une veuve respectable, à l’abri du besoin? Le destin a de

ces ironies!

-

Ma Louisette chérie, ne sois pas si amère.

-

Comme toujours, tu as raison, Marie. Tu es la plus mûre de nous deux. Mais j’ai

hâte de connaître les dernières nouvelles de France. Il y a si longtemps que je

suis partie.

-

Jacques, ton neveu, a maintenant six ans et il commence à lire. Léon se porte à

merveille. Les affaires marchent. Nous envisageons de prendre un ouvrier

supplémentaire.

-

Mais nos amis?

-

Saturnin de Beauséjour vit une retraite paisible grâce à la munificence de don

Iñigo.

-

Bien. Cela ne m’étonne pas de Frédéric. Que devient-il à propos?

-

Aucune nouvelle depuis l’affaire de la machine de Marly.

Il s’est littéralement

évaporé dans la nature. La police pense qu’il est mort. En fait, cela

l’arrange.

-

Permets-moi d’en douter, sœurette. Ce n’est pas là une fin digne de Frédéric

Tellier.

Dire que toutes deux, nous lui devons tant.

-

La vie, tout simplement.

-

Ah! Si mon influence avait été plus grande auprès de la Justice, surtout auprès

de ce Grandval, j’aurais fait annuler le jugement du Premier Tribunal de Paris.

-

Certes. Mais nous ne pouvons pas récrire l’histoire. La nation devrait être

reconnaissante envers don Iñigo. N’a-t-il pas dévoilé un complot qui mettait en

cause la liberté de conscience des plus hauts dignitaires du régime? La

Russie s’y trouvait mêlée si je me souviens bien.

-

En effet. Qu’a-t-il reçu en récompense pour tout le mal qu’il s’est donné?

Rien! Il s’est fondu dans la nuit une nouvelle fois.

-

Tu sais, depuis janvier, il se passe des choses étranges. Comme si l’affaire de

Marly recommençait.

-

Quoi? Les disparitions ont repris?

-

C’est cela. Elles concernent des Français en majorité et, chose nouvelle, de

toutes conditions. Aucun des disparus n’a été retrouvé.

-

Serait-ce encore et toujours le Maudit?

-

Je le crains grandement… soupira Marie.

-

Que nous réserve le destin? Pourquoi s’acharne-t-il sur notre pays? Dois-je

donc combattre ce comte infernal? Seule, sans appui? Je me sens si lasse!

-

La presse annonce qu’un détective russe, le baron Sermonov, est chargé de ce

mystère. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il réussisse et que l’orage nous épargne.

-

Pourquoi un Russe?

-

Je ne comprends pas…

-

Je demande pourquoi un Russe a-t-il reçu tout pouvoir dans cette histoire?

-

Euh… peut-être le tsar sent-il qu’il a des obligations envers notre pays? Après

tout, il y a trois ans, la Russie s’est retrouvée en première ligne face aux

manigances du Maudit. Di Fabbrini se servait des ambitions d’un prince tatar

pour s’emparer du pouvoir ici et à Saint-Pétersbourg. Ce complot bénéficiait du

soutien d’une partie des boyards.

-

Une chose est certaine. Je n’ai pas à me mêler à ce combat. J’aspire au repos.

-

Ma Louisette, j’enregistre tes paroles.

-

Moi, une femme, une veuve, que pourrais-je?

-

Beaucoup si Frédéric Tellier était à tes côtés. Or il semble que toutes ces

luttes appartiennent désormais au passé. Restes-tu dîner?

-

Non, Marie. Navrée de te décevoir. Je le regrette, mais il me faut rejoindre

mon hôtel. Je n’ai qu’une confiance limitée en mes domestiques. Je dois

surveiller mon emménagement. Emily parle si mal le français.

-

Tant pis, Louison. Mais tu reviens bientôt, n’est-ce pas?

-

Promis, petite sœur. Je t’enverrai un mot dès que je serai plus disponible.

J’apprécie énormément de vivre quelques heures dans ta famille.

Après

s’être embrassées affectueusement, les deux jeunes femmes se séparèrent.

Un

peu moins de trente minutes plus tard, Louise de Frontignac pénétrait dans son

hôtel particulier. Il s’agissait d’une grande bâtisse construite il y avait

près de deux cents ans déjà, entourée d’un mur d’enceinte gris aux vieux

moellons de pierres usées et moussues dont la porte cochère, en mauvais état,

ne payait pas de mine.

La

construction centrale, sur trois niveaux, comportait un perron et un escalier

de calcaire. Le bâtiment alternait la pierre de taille et la brique dans un

style qui oscillait entre le Louis XIII attardé et le Grand Siècle tâtonnant.

Le toit d’ardoise mêlait ses camaïeux à ceux du ciel parisien. Les fenêtres

hautes, closes par des tentures de velours sombre, ne laissaient rien deviner

des secrets intérieurs de la demeure jusque-là vide.

Le

perron conduisait à un vaste hall dallé de carreaux blancs et noirs. Un grand

salon, autrefois salle de bal, peu meublé, dont la porte n’était

qu’entrouverte, laissait entrevoir son lustre passé. Un escalier de marbre,

courbé, à rampe en fer forgé, mena la locataire des lieux jusqu’à ses

appartements, situés au premier étage, composés d’un boudoir, d’une garde-robe

imposante par sa taille et d’une chambre décorée dans le plus pur goût décadent

du règne de Louis XV. Tapisseries, coiffeuse, fauteuils et lit, tout était

authentique et dégageait une légère fragrance fanée, évoquant ainsi la

nostalgie d’une époque à jamais révolue.

Mais

Louise de Frontignac se souciait fort peu de succomber au charme passéiste de

cette pièce autrefois habitée par une marquise, une arrière grande tante de feu

son époux, une ci-devant noble guillotinée sous la Terreur. Lasse, ô combien,

elle se laissa dévêtir par sa camériste avant de réclamer une tasse de chocolat

chaud. Puis, elle demanda à Emily des nouvelles de ses malles et les

rendez-vous du lendemain avec le tapissier, le décorateur, l’ébéniste, la

modiste, la coiffeuse et ainsi de suite…

Enfin,

Louise décida de se rendre elle-même chez un voiturier afin d’y louer chevaux

et calèches nécessaires à ses équipages.

La

nuit tombée depuis longtemps, la comtesse de Frontignac congédia alors sa

domestique et, les mains en coupe sous son menton, le visage nimbé par la douce

lumière provenant de la lampe à pétrole posée sur un charmant guéridon, jetant

parfois des éclats dorés sur ses cheveux coiffés en bandeaux, elle réfléchit à

ce qu’il lui fallait faire. Les heures s’envolèrent sans qu’elle n’en prît

conscience…

***************

Le

même soir, dans l’Île de la Cité, une petite rue proche du quai aux fleurs, où

les réverbères étaient rares, et dont les pavés luisant de pluie devenaient

glissants, s’endormait dans la quiétude d’une nuit quasi printanière. A l’abri

derrière leurs volets clos, les habitants du quartier connaissaient les heures

de la tournée nocturne du sergent de ville, qui, consciencieux, arpentait

quotidiennement cette modeste artère. L’homme, la quarantaine bien sonnée, la

moustache déjà grisonnante, marchait d’un bon pas sur les pavés inégaux, tout

emmitouflé dans sa pèlerine, regrettant toutefois de ne pouvoir tirer quelques

bouffées de sa pipe remisée dans une blague à tabac. Il était de service donc

pas question de céder à ce petit plaisir!

Poursuivant

sa ronde méthodique, le représentant de l’ordre public, l’ouïe quelque peu

durcie, ne prêta nullement attention à des bruits furtifs venant d’un

renfoncement enténébré. L’auteur de ces frôlements suspects était un personnage

de grande taille à la silhouette massive et à la carrure impressionnante. Vêtu

avec une élégance recherchée d’un habit parfaitement coupé, d’une cape de

soirée et coiffé d’un chapeau claque, tenant à la main une lourde canne à

pommeau d’ambre, le visage à la mâchoire carrée, les traits dissimulés par un

loup noir, l’inconnu se mit à avancer dans la ruelle si paisible d’un pas mécanique

et pesant, mû par une volonté inconsciente car ses yeux d’où toute intelligence

semblait absente, ne voyaient pas. Était-ce donc un mort qui marche?

Un

rat, effrayé par la marionnette humaine dépourvue d’âme, passa entre les jambes

de la créature pour se fondre rapidement dans l’obscurité. Le robot biologique

ne se rendit compte de rien et ne vit ni ne sentit le rongeur aux yeux jaunes.

Il n’entendit pas également le froissement d’une manche sur la pierre moisie,

manche appartenant à un surineur avide d’un coup de poignard. Ainsi, une lame

luisit subitement sous la clarté douteuse et tremblotante d’un réverbère à gaz.

Le couteau s’enfonça aisément dans le dos de l’inconnu. Le coup fut porté trois

fois mais pourtant la victime ne s’effondra pas, ne poussa aucun cri ou

gémissement, pas même un soupir.

Incroyablement,

le poignardé se retourna vers son assaillant, son visage n’exprimant rien que

le vide, l’impavidité de la mort.

Alors,

les bandits, au nombre de deux, reculèrent, pétrifiés de peur, cherchant à se

confondre avec le mur de la vieille maison qui leur avait servi de cachette. Le

plus chétif des agresseurs ne put retenir une exclamation.

« Ô

Bonne Mère! Protège-moi! », dans laquelle l’accent marseillais ressortait.

La

panique des deux malfrats fut à son comble lorsque la victime, poursuivant sa

marche mécanique vers ses assassins, le visage toujours aussi inexpressif, leva

les bras et parla à son tour d’une voix sépulcrale.

«

Monseigneur! Mon Maître! Rendez-moi mon âme! ».

L’homme,

disant cela, avançait tel un zombie, le couteau toujours enfoncé dans le dos.

S’agissait-il d’une véritable scène d’épouvante sortie tout droit des films de

la Hammer?

C’en

fut trop pour nos surineurs qui prirent leurs jambes à leur cou et s’enfuirent,

échappant de justesse au sergent de ville, qui, en bon serviteur de l’Etat,

terminait sa ronde, ignorant ce qui se passait à trois cents mètres de lui à

peine. Mais l’homme masqué, avançant de son pas égal, finit par se heurter au

fonctionnaire. L’effet fut le même qu’avec les deux pègres. Le policier à son

tour terrorisé, entendit distinctement l’individu sans conscience s’écrier:

«

Maître, quand me rendrez-vous mon âme? ».

Perdant

son sang-froid, le sergot se mit à courir à perdre haleine, rejoignant en

quelques minutes le commissariat le plus proche, où, après avoir avalé un doigt

d’eau-de-vie, il fit son rapport à son supérieur dans un langage si peu clair

que personne ne comprit ce qui était arrivé.

Pendant

ce temps, rue Beaubourg, où le Piscator et Marteau-pilon avaient trouvé refuge,

les dîneurs attardés ne prêtaient aucune attention aux deux malfaiteurs qui

cherchaient à reprendre leur souffle, le visage en sueur malgré la température

pas si clémente. Les deux amis récupéraient peu à peu tout en s’interrogeant

sur le mystérieux automate humain qu’ils avaient agressé avec l’intention de

lui faire sordidement les poches.

-

Ce zig n’était pas normal! Jeta le Piscator entre deux quintes de toux.

-

Pour sûr! Approuva Marteau-pilon. Il venait sans doute de l’enfer.

-

Surtout n’emploie pas ce mot. Il me fait peur! Trembla le Marseillais.

-

Pourtant, je n’en vois pas d’autre. Tu as une explication pour ce mannequin de

chair? Il saignait comme toi et moi. Mais il marchait, continuait d’avancer

comme si ton coup de surin ne lui avait rien fait. Nib de nib!

-

J’en frissonne encore. J’comprends rien à ce qui s’est passé. Je ne suis qu’un

voleur, un monte-en-l’air. J’ai jamais été à l’école sauf à celle de Brest ou

de Toulon.

-

Pareil pour moi. Ah! Quel dommage que l’Artiste nous ait quittés! Lui saurait

le fin mot de cette histoire plus vite que je ne vide mon godet.

-

Tu dis vrai. En attendant, nos poches restent vides. Encore une fois, nous ne

souperons pas ce soir.

-

Le ventre vide, je dors mal.

Sur

ces regrets fort prosaïques, nos tristes sires regagnèrent leur logis sordide

dans le troisième arrondissement de Paris, une venelle à proximité des halles,

qui, déjà, s’animaient.

***************